今回お願いさせていただく「装飾」のお仕事についてお伝えします。

お仕事に着手する前に本ガイドラインをお読みいただき、ご不明点はお聞きいただければと思います。なお、本ガイドラインは一定のクオリティを担保するために設けたものですが、これがベストだとは思っていません。

もしもっと向上できる装飾方法のアイディアがありましたら、柔軟に取り込んでいきたいと考えています。ぜひ教えてください。

よろしくお願いします。

はじめにご理解いただきたいこと

記事装飾は、ウェブサイト記事公開前の「仕上げ」工程です。

よく勘違いされてしまうのですが、「文字に色をつける作業」、「画像を入れる作業」が装飾ではありません。

装飾次第でサイトの価値は決まる

どんなに分かりやすく優れた原稿が書けたとしても、装飾されていないページは読みづらく、読者からの評価は得られません。記事は「原稿+装飾」の両方が高いレベルで実現されることで本来の価値を最大限に発揮できます。

装飾で得られる効果

優れた装飾を施すことで、次の効果を得られます。

- 文章が読みやすくなる

- 読者に分かりやすく、読者は正確に深く理解できる

- テーブル・箇条書きが入ることで、理解しやすくなる

- 記事を最後まで読むことができる

今回のお仕事でお願いしたい業務範囲

- 見出し設定(H2、H3、H4〜)

- 文字装飾

- アイキャッチおよび文中に挿入する画像挿入(メディアから選択する)

- テーブル(表)、リスト(箇条書き)、補足情報、注意点等の装飾

上記4点です。

装飾する前に記事本文をしっかりお読みください。

そして何が書かれているか、各段落ごとに何を読者に伝えたいのか、しっかり理解していただくようお願いします。その上で装飾をお願いします。

それでは上記の業務内容について、詳しくご説明させていただきます。

見出し設定

H2以降の見出し設定をしていただきます。(H1は記事タイトルのため)

ここは機械的にH2、H3、H4・・・と設定していただければ問題ありません。

[Quicktags] → [見出し2〜見出し4]を選択

文字装飾

ポイントを伝える

特に大事なポイントを伝える際は、このように枠で囲って強調します。

ここでポイント文章を説明します。

原稿には「ここが大事!」といった情報は書かれていませんから、文章を読んでこれが大事なポイントだと思った場合に入れてください。

[スタイル]→[15:ポイントボックス]を選択

1ページあたり1回だけ使用してください。2回以上は使わない。

文中における強調

まずどこを強調するかですが、各見出しが伝えたい本質部分を強調してください。強調の仕方は、文字に蛍光ペンで色(黄色)をつける方法をとります。その後「太字」にします。

[スタイル]→[マーカー1]を選択、その後「太字」にします。WordPress入力画面で「B」のマークを押すと太字になります。

マーカーはできるだけ「短い言葉」にひく。多様しすぎるとどこが大事なのかわからなくなるため、1見出し内で1〜2箇所以内に留める

読者にとってのデメリットを強調

読者にとってデメリット・リスクは、赤文字にします。その後「太字」にします。

WordPress入力画面で「A」のマークを押すと色を選べますので、赤色をご選択ください。その後「太字」にします。WordPress入力画面で「B」のマークを押すと太字になります。

赤文字もできるだけ「短い言葉」にひく。多様しすぎるとどこが大事なのかわからなくなるため、1見出し内で1〜2箇所以内に留める。

補足説明・用語説明

原稿には、補足説明がある場合があります。

あるいは聞き慣れない言葉には用語説明が入っています。原稿に補足説明・用語説明がある場合には、以下の装飾をしてください。

●●とは?

ここに補足説明。用語説明を入れる際もこれを使う

その他の装飾

太字とマーカーだけだった、装飾の数が少ないと飽きられる可能性があります。

また、太字もマーカーもない箇所だと読みにくかったりまします。

その為、JINには様々な装飾が出来ますので、それらを使用してください。

※もちろんやたらと装飾するのは見難くなるのでNGです。

下記は「ショートコード」から選択してください。

アイコン→注意

アイコン→チェック

アイコン→クエスチョン

アイコン→インフォメーション

アイコン→ハート

アイキャッチおよび文中への画像挿入

画像は、記事本文を視覚的に伝えるのに役立ちます。画像があるだけで、なんとなく何が書いてあるか分かるため画像は特に役に立ちます。また、画像がない文章はいくら書いてある内容が素晴らしくても、「読みづらい」「飽きてしまう」ものです。

画面をスクロールする中で、適度に画像が配置されているのがベストです。

“写真素材”を積極的に使う

積極的に「写真」素材を使用してください。

できるだけ外国人よりは、日本人の写った素材を利用してください。適切な写真がない場合は、イラスト素材の使用もOKです。

■便利な写真素材サイト

https://o-dan.net/ja/

https://www.photo-ac.com/

1記事あたりの画像使用数

アイキャッチ画像を含めて1記事内に最低4枚は使用してください。

記事が長い場合は、10枚まで使用しても問題ありません。また、挿入箇所ですが主には「H2見出しの直後」には画像を入れたいです。そうすると上から文章を読んでいて、適度に画像が入っている状態を作れます。

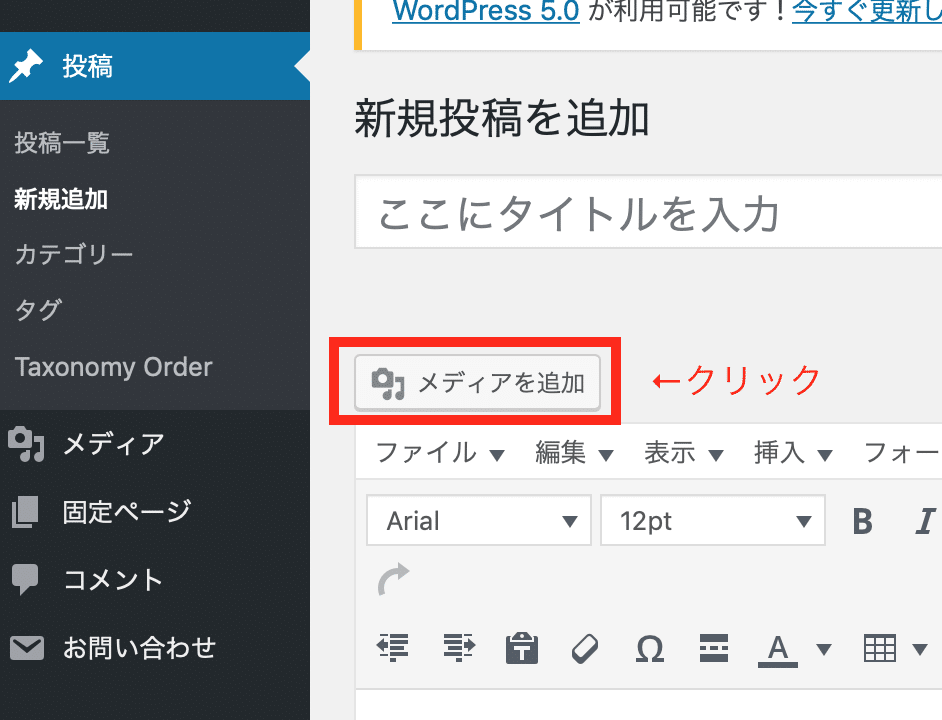

素材の挿入方法

STEP.1

「メディア追加」ボタンをクリックします。

STEP.2

本文にマッチする画像を選択し、画面右下にある「投稿に挿入」ボタンをクリックします。

また、以下の設定オプションを守ってください。

| 項目 | 設定内容 |

| 配置 | 中央 |

| リンク先 | なし |

| サイズ | 大 |

| 代替テキスト | 画像や話の内容に関連する文章を入れる |

※項目名のセルは、セル背景色を薄い黄色(#FFFCD8)にします。項目名は太字で強調します。

※サイズは「大」が存在しない場合、「中」を選びます。

テーブル

原稿上で表が使われている場合は、必ずこのテーブルの装飾をしてください。テーブルは、【比較】する際に使うと分かりやすさが大幅に向上します。

例えば、メリット・デメリットを説明するページで、本文に入る前に「メリット・デメリットの表」を見せるだけで、読者の理解力が高まります。また、テーブルを見るだけで内容を伝えられるのであれば、本文は読んでもらう必要はないとも思っています。

なぜなら、サイトの目的は、情報をわかりやすく短時間で読者に伝えることだからです。

【NG】 時間をかけて理解する

【OK】 短時間で理解する

です。

サービス比較表

| 項目 | 設定内容 | |

| 料金 | 1,550円 | 1,980円 |

| 速度 | 遅い | 速い |

※項目名のセルは、セル背景色を薄い黄色(#FFFCD8)にします。項目名は太字で強調します。

メリット・デメリット一覧表

| サービスA | サービスB | |

| メリット | 料金が高い |

|

| デメリット | 料金が安い |

|

表内にリスト(番号なしリストのデフォルトを選択)を入れることも可能です。

※項目名のセルは、セル背景色を薄い黄色(#FFFCD8)にします。項目名は太字で強調します。

箇条書き

原稿上で箇条書きが使われている場合は、必ずこの箇条書きの装飾をしてください。原稿の多くは、文章で書かれています。しかし、文章だと分かりづらいケースが多くあります。

そんな時は、箇条書きを使うことで分かりやすさが向上します。

例えば、上から順番に文章を読む際、これから伝える内容を箇条書きで整理してあげるだけで、読み手の理解力は格段に高まります。

箇条書き(いわゆるリスト)は、2タイプご用意しました。必要に応じて使い分けてください。いずれもタイトル付きの箇条書きにしてあります。タイトルがないと、流し読みをする読者が何の箇条書きなのかぱっと見でわからないためです。

汎用的リスト

汎用的に何にでも使ってOKな箇条書きです。

- 多くの買取業者から見積りを取得することがベスト

- その場で即決せず、家でじっくり考える

- 決まったらすぐに業者に売りたいと連絡する

WordPress入力画面で「番号なしリスト」を選択してください。

連番リスト

物事の流れ(ステップ)を説明するときに、連番リストを使います。

- 鍋に水を入れる

- 卵を鍋に入れる

- 沸騰するまで強火

- 沸騰したら弱火にして6分

- ゆで卵の完成

WordPress入力画面で「番号付きリスト」を選択してください。

記事の最終チェック

全ての装飾が終わったら以下の点をチェックしてください。

- 登録カテゴリは正しいか

- アイキャッチは入れたか

- URLに適切な英単語を入れたか

- 記事を見ておかしな点がないか

- スマホで見た際に変じゃないか、デザインは崩れてないか

※カテゴリは、お渡しするカテゴリと一致していることを確認してください。情報がない場合は、カテゴリの入力をしなくても問題がございません。

※URLは、Google翻訳を利用して英単語を使用してください。

全て終えたら報告

記事の装飾が終えましたら、私が最終確認をしますので、チャットワークにてご連絡をください。

その他お伝えしておきたい点

記事のURL

記事を書く際には、URLを決めていただく必要があります。

できるだけ短い英単語を使って決めていただくようお願いします。

Google翻訳が便利です。

ボタン

ボタンは基本使うことがないかと思いますがご紹介します。

このサイトのメインカラーである左のボタン、アクセントカラーである右のボタンです。

※サイトにより色は変わります。